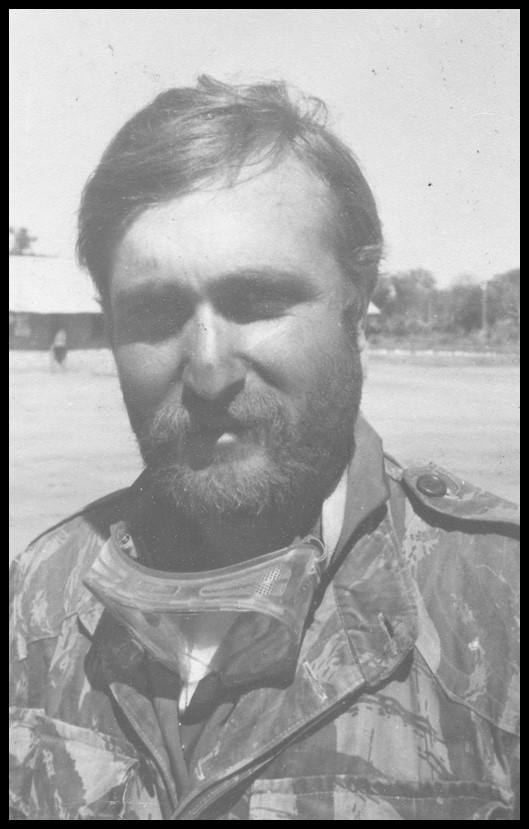

Há 60 anos, um episódio de violência em Angola, desencadeou a longa e sangrenta Guerra Colonial portuguesa. A 15 de Março de 1961, rebentava um conflito que durou mais de uma década e marcou várias gerações: durante 13 anos, milhares de jovens foram mobilizados para uma guerra que não queriam travar. Muitos deles não voltaram e, noutros casos, as marcas físicas e psicológicas perduram até hoje. Álvaro Ribeiro, natural de Almeirim, foi um desses homens: embarcou para África a 31 de Outubro de 1969. Tinha 23 anos de idade. A guerra marcou-o profundamente e por mais que viva nunca vai esquecer os episódios pelos quais passou. E, precisamente para que a memória não se apague, Álvaro decidiu verter em livro esses tempos passados ao longo de uma vida militar, numa altura em que os jovens que embarcavam para a guerra em África – mas também as famílias que se viam despojadas dos seus filhos, esperando desesperadamente pelo seu regresso – viviam numa permanente incerteza. Ao longo desta obra de 608 páginas, a que chamou “O tempo de todas as incertezas”, Álvaro Ribeiro faz justiça aos nomes dos seus camaradas de armas e às suas vidas. No reverso da medalha, a guerra colonial constitui-se como a motivação dominante do MFA para conceber e preparar um golpe de estado contra o regime. O 25 de Abril de 1974, levado a efeito por militares dos três ramos das Forças Armadas, pôs um ponto final a 41 anos de Estado Novo e a 48 anos de ditadura em Portugal. Ao 25 de Abril seguiu-se um período revolucionário que transformou radicalmente o Estado e a Sociedade. Em apenas dois anos, Portugal sofreu a mais profunda mudança na sua história não só do ponto de vista do sistema político, mas também nas concepções, estruturas e relações sociais e económicas.

Com que idade partiu de Portugal para prestar serviço militar na Guerra Colonial e o que sentiu no dia do embarque?

Parti para a guerra com 23 anos de idade. Embarquei a 31 de Outubro de 1969 no navio “Vera Cruz” no Cais da Rocha Conde de Óbidos em Lisboa, com destino à cidade da Beira/Moçambique. No dia que soube a data da partida para a Guerra não tenho presente o que senti, mas tenho presente, ainda hoje, a imagem dos acontecimentos que antecederam a minha partida de Almeirim, minha terra natal. Lembro-me da última noite passada em Almeirim, cheia de insónias, por não saber se a minha ida para a Guerra, teria retorno na condição de vivo.

Sentir o abraço e o choro da minha mãe, sem ter resposta para as suas dúvidas, foi muito doloroso, assim como sentir a tristeza de um pai, que via partir o filho mais velho para uma guerra, da qual pouco ou nada se sabia, correndo ainda o risco de o seu outro filho, também vir a seguir as pisadas do irmão.

Nesse dia as despedidas não estavam terminadas, faltava a despedida da minha namorada, hoje minha esposa. Aí, foi uma despedida sentida e amargurada, onde houve um nó na garganta que teimou em persistir mesmo depois de um beijo final. Naquele momento, desejava ardentemente que alguém me comunicasse o fim da guerra, não sendo assim necessário, abandonar a minha terra e, todos aqueles que me eram queridos.

Abandonei Almeirim, onde até então tinha sido feliz, levando no entanto comigo, a incerteza de não saber se encontraria forças e, ânimo suficiente para enfrentar uma aventura para a qual não estava preparado.

Que memórias tem do Ultramar?

As memórias que tenho da Guerra do Ultramar, são um misto de boas e más. Más, porque tive de enfrentar uma Guerra para a qual não estava preparado e, para a qual não fui consultado se nela queria participar. Nessa guerra vi muito sofrimento e, muita raiva por não se poder alterar o rumo das coisas.

O que mais o marcou negativamente?

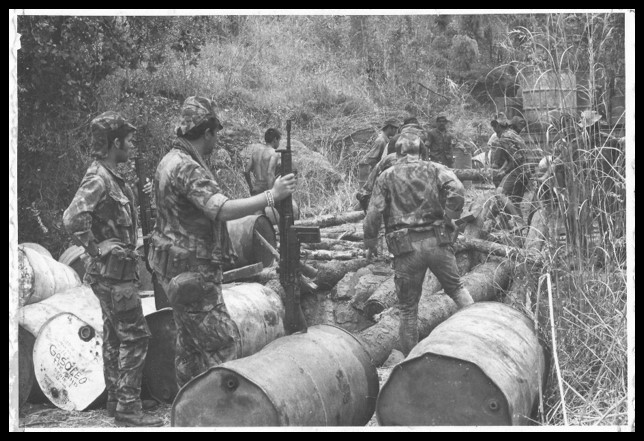

A chegada ao aquartelamento para o qual fomos destinados, quando saímos da Metrópole. O quartel do Tembué era um local isolado do resto do Mundo, circundado por arame farpado, onde havia um conjunto de barracas de zinco e várias construções em cana e capim. Nenhum de nós sonhava que as condições que iriamos encontrar seriam assim, porque também isso nos foi escondido. No entanto, durante a minha comissão encontrei instalações piores, nomeadamente no Niassa. A outra situação que me marcou bastante negativamente, foram as primeiras baixas que o B.Artª2897 sofreu.

O B.Artª2897 formou uma coluna de reabastecimento à cidade de Tete, no sentido de fornecer a cada uma das suas Companhias, os géneros necessários à sua subsistência. Segui nessa coluna, como comandante de um grupo de combate com a missão de proteger a mesma. O regresso fez-se num Domingo a 22 de Março de 1970, que decorreu sem incidentes, apesar dos 200 Km que separavam a cidade de Tete á sede do B.Artª2897 no Bene. Pouco tempo depois da chegada da coluna ao Bene, um grupo de combate composto por 17 militares, sob o comando de um alferes miliciano da C.Artª2629/B.Artª2897, deslocou-se em direcção ao aquartelamento do Sabondo numa coluna auto formada por duas viaturas, onde pouco tempo antes, a coluna vinda de Tete, tinha feito uma breve paragem. A 7 Kms do aquartelamento do Sabondo, sofreram uma emboscada, que resultou na morte de 4 camaradas e 4 feridos graves. Ao longo da comissão, outras baixas aconteceram.

Com a comissão terminada e, a caminho do navio “Niassa” atracado em Nacala onde esperava o B.Artª2898 e a C.Caç.2623, para os levar para a Metrópole, no dia 11 de Novembro de 1971, estas duas forças sofreram dois acidentes de comboio, com o segundo a ser uma tragédia. Nesse acidente de comboio, onde eu seguia integrado na Companhia de Caçadores 2623 a que pertencia depois de uma transferência da C.Artª2627, resultou na morte do maquinista do comboio e de 7 militares, além de 15 feridos graves e 34 feridos ligeiros, sendo que os mortos pertenciam ao B.Artª2898.

O que mais o marcou positivamente?

Primeiro por ter tido o privilégio de regressar são e salvo… Depois. por ter visto e sentido coisas, que não passavam pelo meu imaginário, quando parti para a África e para a guerra.

Apesar de todas as dificuldades, de todos os sacrifícios, de todas as angústias, de todos os medos, de todas as tristezas e, muitas vezes da raiva, ocasionada pelo desespero de nada poder mudar, ficou em mim, o fascínio e a influência poderosa de um Continente único como é a África. Hoje ao fim de tantos anos passados, não esqueci os horizontes, as cores, os cheiros, as paisagens deslumbrantes, a magia do seu povo, o nascer e o pôr-do-sol que proporcionaram momentos únicos ao meu olhar.

Estas lembranças criam em mim uma saudade imensa desses tempos, apesar da guerra que enfrentei. Moçambique continua a ser no meu imaginário, um local que me fascinou para o resto da vida. Sempre tive um desejo secreto de lá voltar para visitar os locais por onde andei. Esse desejo não se concretizou e o mais provável é não se concretizar, mas será uma mágoa que levarei comigo para a eternidade. As terras de Moçambique e as suas gentes continuam no meu coração.

Por último dizer que em Moçambique, terra que me obrigou a ter uma experiência única, criei amizades que irão perdurar para o resto da minha vida. Esta amizade é diferente de todas as outras, porque nasceu no meio de um ambiente, onde durante dois anos, confinados ao arame farpado, de onde apenas se saía para ir ao encontro da morte, o problema de um, era o problema de todos. Este é um tipo de amizade que só é compreendido por quem passou pela Guerra Colonial, onde nos momentos mais marcantes de cada um, havia sempre o apoio de algum de nós.

Numa frase, o que foi para si a Guerra Colonial?

A Guerra Colonial foi um jogo de sorte e de azar, um jogo em que se esteve e, de repente, se deixou de estar.

Olhando para o passado, o que pensa que poderia ter sido diferente?

Tudo poderia ter sido diferente se Salazar tivesse ouvido as vozes e os sinais que vinham do exterior. Já nos anos 30 do século 20, surge o Movimento chamado de “Negritude” tendo como mentor o senegalês Leopoldo Senghor, que propunha a valorização das culturas negro-africanas.

Mais tarde nos anos 50 e 60 surgem os Movimentos Africanos para a independência dos territórios ocupados pelas potências europeias. A França, Inglaterra e Bélgica vão negociar com os líderes africanos das suas colónias e, estabelecem o princípio do direito à independência.

Com Portugal o mesmo não acontece. Em Lisboa o governo de Oliveira Salazar não aceita qualquer tipo de negociação e, passa a exercer uma feroz perseguição aos africanos oriundos dos territórios portugueses, que pretendiam a sua emancipação política e administrativa.

Em 1960 antes do início da guerra em Angola, dezassete Países Africanos tinham conseguido a sua independência, e até 1964 mais vinte e três Países conseguiram atingir o objectivo de se tornarem independentes.

Oliveira Salazar não quis ou não soube acompanhar a evolução e a mudança que estava a acontecer em todo o Mundo. Ao manter a decisão de continuar a guerra, levou Portugal a um beco sem saída, ficando inclusive completamente isolado do Mundo, até dos seus aliados tradicionais. Apenas tinha como aliado e esse entre portas, a Igreja Católica Portuguesa, personificada na pessoa do Cardeal Manuel Cerejeira, amigo pessoal dos tempos de estudante em Coimbra, a quem um dia disse o seguinte: «sinto que a minha vocação é a de ser primeiro-ministro de um rei absoluto». Talvez por isso, dizia que Portugal se sentia “Orgulhosamente Só”.

Salazar e mais tarde Marcelo Caetano, nunca tiveram vontade política de resolver o problema Ultramarino. Marcelo apesar de manter a escolha de continuar a guerra, teve no ano de 1972 a possibilidade de debater um Plano de Paz destinado a permitir uma descolonização para a Guiné, calma e amigável, mediada pelo Presidente do Senegal Leopoldo Senghor, um homem que nunca escondeu a sua simpatia pelo povo português. Este Plano de Paz tinha sido previamente debatido e negociado, entre o brigadeiro António Spínola, então Governador e Comandante-chefe das Forças Armadas da Guiné e o Presidente Senghor, onde se tinha chegado a alguns compromissos, entre eles, o compromisso de passar pelo cessar-fogo por um período de 10 anos, após o qual seria sufragada uma solução para a Guiné – independência total ou, integração numa Federação. Em Lisboa, Spínola é recebido por Marcelo Caetano na última semana de Maio de 1972 e, rejeita sem apelo nem agravo o Plano de Paz para a Guiné, ordenando a interrupção definitiva das conversações com Senghor, afirmando ser preferível perder a guerra a negociar a paz. Marcelo Caetano acrescentou que não seria aceite “qualquer hipótese de acordo político negociado” e que “o governo se encontrava preparado para uma derrota militar”. Marcelo Caetano argumentava que para a defesa global do Ultramar Português, era preferível sair da Guiné por uma derrota militar com honra, do que por um acordo negociado com terroristas, abrindo caminho a outras negociações. Face a esta posição de intransigência política do governo português, perdeu-se a última oportunidade de se poder negociar uma solução política para a Guiné e, consequentemente para Angola e Moçambique, com possíveis resultados favoráveis a Portugal. O resultado desta decisão governativa, teve mais tarde consequências desastrosas no evoluir de todas as frentes da guerra que Portugal enfrentava, nomeadamente na Guiné e Moçambique, que em 1974 estava sem controlo por parte das forças militares portuguesas.

Salazar e Marcelo consecutivamente levaram o País a enfrentar uma guerra para a qual nunca tiveram solução, de certeza por não quererem e, provavelmente por não saberem. Assim sacrificaram uma geração de portugueses que teve de partir para as matas da chamada África Portuguesa, onde muitos perderam a vida e muitos ficaram estropiados para toda a vida, não para defender os interesses nacionais, mas para defender os interesses do capital e dos poderosos, instalados nas Colónias e na Metrópole.

Que projectos de vida tinha?

Tinha os projectos que eram normais no que diz respeito aos jovens daquela época. Casar, ter filhos e, um emprego que permitisse sustentar a família e ter uma vida digna. Sabia, no entanto, que toda a minha vida profissional estava dependente da vida militar. Sem o serviço militar obrigatório cumprido, havia dificuldade em entrar no mercado de trabalho.

Pensa que o facto de ter ido para a Guerra Colonial condicionou os seus projectos de vida?

Obviamente que sim. Tanto assim era, que a esmagadora maioria dos militares que foram à Guerra Colonial, apenas constituíram família e ingressaram no mercado de trabalho após terem vindo do Ultramar. Muitos por lá ficaram e por lá constituíram família, aproveitando as propostas de trabalho que lhes apresentaram, já que por aqueles territórios havia falta de mão-de-obra especializada. Eu próprio, recebi uma proposta para ficar em Moçambique, após o termo da comissão.

Quando voltou para Portugal?

O meu regresso à Metrópole teve o seu início a 11 de Novembro de 1971. Integrando a Companhia de Caçadores 2623, que tal como a minha anterior Companhia de Artilharia 2627, tinha o mesmo tempo de comissão, embarcámos num comboio que partiu da cidade de Vila Cabral com destino a Nacala, onde nos esperava o navio “Niassa”, e tendo como camaradas de viagem, o Batalhão de Artilharia 2898.

O que sentiu quando soube que podia voltar para casa?

O que um militar português podia sentir naquela altura? Ao fim de 25 meses de comissão sempre em zona operacional, enfrentando as picadas e as matas de Tete e do Niassa, onde as emboscadas e as minas, eram presença regular, receber a notícia da data da partida para a Metrópole, foi qualquer coisa de extraordinário. Finalmente, o pesadelo de andar permanentemente em sobressalto estava prestes a acabar.

Como foi o seu regresso? Sentiu, e teve apoio da sua família?

Regressei a bordo do navio “Niassa”. A família sempre me apoiou durante todo o tempo que estive na frente de combate em Moçambique. Esse apoio era manifestado pelo envio de correio regularmente, essencial para manter a moral em cima. O correio era o nosso alimento. Muitas mortes e feridos aconteceram ao longo da guerra, por causa do correio. Formavam-se colunas auto, sujeitas ás minas e emboscadas, para ir buscar o célebre saco azul do S.P.M..

E do Estado?

Não.

Ao pensar, hoje, sobre a prestação de serviço militar na Guerra Colonial, diria que este acontecimento influenciou a sua saúde e o seu bem-estar?

Ao fim de quase 50 anos após a minha chegada a Portugal, posso afirmar que a minha prestação na Guerra Colonial, não me trouxe problemas de saúde, tanto no aspecto físico como mental. No entanto camaradas meus existem, que sofreram e sofrem de stress de guerra e de deficiências físicas, que têm sido postos ao abandono por um País que os enviou para a guerra, sem lhes perguntar se queriam ser protagonistas dela.

A esta distância, a Guerra Colonial fez, ou faz sentido?

Nenhuma guerra faz sentido e, muito menos esta, atendendo ao que, entretanto, ia acontecendo pelo Mundo fora. Hoje percebo perfeitamente, que a Guerra Colonial apenas existiu por capricho de um senhor chamado Oliveira Salazar, que sendo inteligente como se dizia, não quis ver o que se passava por todo o Mundo, onde as potências colonizadoras nomeadamente a França, Inglaterra e Bélgica, tinham negociado a independência das suas colónias, dando origem a novos Países. Salazar e Marcelo Caetano antes e durante os anos da guerra, nunca tiveram uma estratégia para resolver politicamente o problema ultramarino, já que era sabido que ele apenas podia ser resolvido através dessa via. Portugal durante 14 anos enfrentou uma guerra de guerrilha, desencadeada pelos Movimentos de Libertação de cada uma das três frentes de combate, Angola, Guiné e Moçambique, sem nunca ter o apoio internacional, onde até os seus aliados o abandonaram. Nas Nações Unidas, Portugal estava completamente isolado.

Como surgiu a ideia de escrever o livro?

Numa conversa que presenciei à mesa de um Café em Almeirim entre alguns jovens almeirinenses, que falavam sobre a Guerra Colonial, notei que praticamente desconheciam o que tinha acontecido e, como tinha acontecido. Eu, que me encontrava numa mesa ao lado, fiquei surpreendido pelo que ouvia, apesar de serem jovens que já tinham passado pelas várias fases do ensino, com alguns deles, a frequentarem o ensino universitário. Logo ali, decidi que um dia escreveria a minha vivência na Guerra Colonial, que durante 14 anos, atingiu praticamente todas as famílias portuguesas, que pela obrigatoriedade do serviço militar, viram partir para as três frentes de combate em África, os seus entes queridos.

A ideia foi germinando na minha cabeça e em determinada altura, predispus-me a avançar, partindo do princípio, que a história da Guerra Colonial que Portugal enfrentou nos anos 60 e 70 do século passado, não deve ser contada por terceiras pessoas, mas sim por aquelas que viveram os acontecimentos, mesmo sabendo, que cada um tem a sua própria história. Nenhuma é igual. Em situações de combate, as reacções de cada um foram diferentes, e por isso as histórias são diferentes.

E porquê o título “O Tempo de Todas as Incertezas”?

Pelo facto de naquela época tudo ser incerto, desde logo, pela incerteza de não sabermos se o regresso se faria pelos nossos próprios pés, ou, como infelizmente aconteceu a milhares de combatentes, que o fizeram, mas dentro de urnas de chumbo, dissimuladas em caixotes de madeira, transportados no fundo dos porões de navios transformados em transporte de tropas. Naquele tempo, apenas havia uma certeza, a incerteza de um futuro. Por tudo isto, achei o nome adequado para o livro em causa.

Como foi o processo para chegar a esta obra com 600 páginas?

O processo teve várias fases, já que à medida que ia escrevendo o livro, iam aparecendo por força da investigação que ia realizando, novos dados que se tornaram relevantes para o livro.

Como gostava ou quer que vejam este livro?

Gostaria que vissem este livro, tal como muitos outros, que falam da Guerra Colonial na primeira pessoa, como um documento que possa servir de reflexão e de estudo para as gerações não só as vindouras, mas também as actuais, que sendo filhos e netos de ex-combatentes se esquecem ou, fazem-nos esquecer, que houve uma Guerra Colonial que afectou praticamente, todas as famílias portuguesas.

Viver durante dois anos, confinado a um espaço circundado por arame farpado, onde nada havia, longe de tudo e de todos, foi um período da nossa História, que deveria ser estudado e ser dado a conhecer. Os muitos testemunhos existentes, por via de trabalhos semelhantes a este, escrito nas primeiras pessoas, que viveram as agruras de um Guerra Colonial, deveriam despertar o interesse das pessoas que têm a missão de ensinar, levando junto dos alunos, esses mesmos testemunhos através das suas vozes. Eu fiz a minha humilde parte, sabendo, no entanto, que outros viveram momentos mais difíceis. Cada ex-combatente teve a sua história e, nenhuma é igual.

Este período da História de Portugal, na sua opinião, deve ser mais estudado e ensinado nas Escolas?

Acrescentando a tudo o que disse anteriormente, acho que era importante levar às Escolas, os ainda ex-combatentes vivos, para junto dos alunos, narrarem as suas vivências numa Guerra Colonial onde os mesmos, apenas contribuíram com suor, dor, lágrimas e muito sangue.

Como viveu o 25 de Abril e esses primeiros dias de Liberdade?

O 25 de Abril aconteceu quando já me encontrava em Portugal há sensivelmente três anos. Todos os momentos passados em África, ainda estavam muito presentes. Naquela altura já tinha consciência que a situação não era sustentável, e que alguma coisa iria acontecer, até porque se pressentia que os militares de carreira, nomeadamente os capitães saídos da Academia Militar, estavam a ser massacrados com comissões de serviço consecutivas no Ultramar. A guerra na Guiné e em Moçambique estava completamente fora do controlo das autoridades militares.

Na Guiné, por imperativo da actividade operacional do P.A.I.G.C. obrigou as tropas portuguesas a abandonar alguns aquartelamentos, criando zonas de libertação. Devido ao facto do P.A.I.G.C. ter em sua posse, mísseis terra-ar, obrigou a Força Aérea Portuguesa a ficar com os aviões no chão, deixando assim de apoiar as tropas no terreno. Com a aviação no chão deixou de haver protecção no terreno e evacuações de feridos em combate, deixando-os à mercê dos fracos recursos que um enfermeiro possuía em pleno mato. Com este cenário, o destino da guerra estava traçado.

Em Moçambique o cenário não era diferente. Com a passagem da Frelimo para a margem direita do Rio Zambeze, comprometeram em muito, a construção da Barragem Cabora Bassa, empreendimento fundamental para a permanência de Portugal na Região, além de obrigarem as autoridades militares a deslocarem grandes efectivos militares, para a zona de Tete, desprotegendo os outros dois teatros de operações, Cabo Delgado e Niassa.

Pelo que se vivia na Metrópole, onde a perseguição da P.I.D.E./D.G.S. se fazia sentir a todo o instante, obrigando todo o povo de uma Nação a um silêncio permanente, e o que se passava em África, não só nos teatros de operações, mas também na estrutura militar, onde os capitães de carreira sentiam que a guerra estava perdida, se entretanto não surgisse uma solução política, fez acelerar o M.F.A. a tomar uma decisão, e ela surgiu no dia 25 de Abril de 1974.

Felizmente a destituição do Governo de Marcelo Caetano aconteceu, e a liberdade de pensamento foi devolvida a um povo que estava há 14 anos a sofrer uma guerra que ia dizimando jovens portugueses. Foi tudo isso que eu e uma esmagadora maioria de portugueses, festejámos nas ruas. O 25 de Abril permitiu extravasar toda a alegria das gentes de um País massacrado e amordaçado, por longos 48 anos de ditadura, permitindo no 1º de Maio festejar finalmente o dia do trabalhador em liberdade.

Eu vivi esse dia em Almeirim onde vivia e trabalhava, com muita expectativa, porque a meio da tarde, um amigo que já não está entre nós, me disse que o Movimento Revolucionário era chefiado por Kaúlza de Arriaga. Fiquei bastante apreensivo porque a ser verdade, tinha a certeza, que o dia 25 de Abril, não seria um dia de liberdade, mas sim mais um dia de repressão e, de perseguição. Felizmente isso não se concretizou.

A frase “Ainda falta cumprir Abril”, faz sentido para si?

Sim. O 25 de Abril permitiu a Democracia, e com isso, a possibilidade de todos os portugueses definirem em eleições livres e democratas o que querem para o País. Comparar o País actual com o que era antes do 25 de Abril, não tem comparação possível. Deixo apenas uma observação que tem a ver com a conjuntura que estamos a passar, que é a crise pandémica do COVID-19. O que seria este País, se não tivesse o Serviço Nacional de Saúde, que nasceu do 25 de Abril. Muitas outras poderia apresentar, e seria um rol interminável.

É verdade que os valores do 25 de Abril, vão sendo paulatinamente excluídos da sociedade portuguesa, mas cabe a todos nós, trazer esses mesmos valores para a discussão pública, e serem sufragados nas urnas. Se não o fizermos, corremos o risco de com o avançar do tempo, comecem a predominar os valores apregoados por populistas que mais não querem do que voltar ao passado. É bom que tenhamos presente, que Hitler foi eleito democraticamente na Alemanha e, depois aconteceu o que todos nós sabemos.

Abril está longe de ser cumprido é verdade, mas também é verdade, que ao longo de todos estes anos, nos deixámos enredar por falsas promessas, daqueles que, na verdade, nada tiveram nem têm a ver com o 25 de Abril.

Daniel Cepa