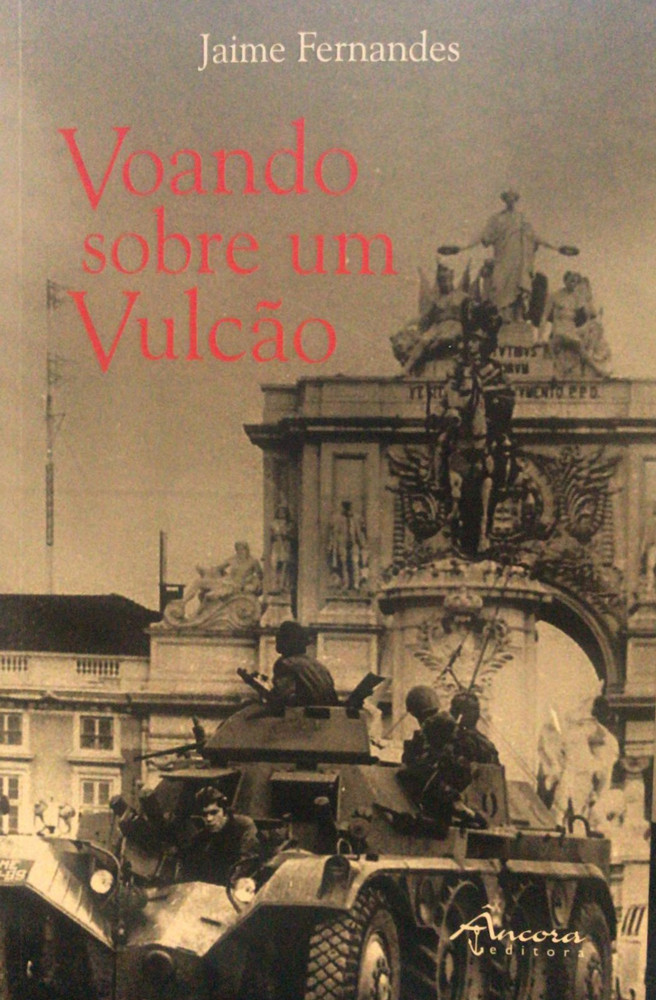

Jaime Fernandes acaba de lançar um novo livro: “Voando sobre um Vulcão” narra a história de uma dramática relação amorosa, entre dois irmãos, que se desenrola num cenário político revolucionário, em Portugal, entre o 25 de Abril de 1974 e o 25 de Novembro de 1975. Na obra, são referenciados os momentos políticos mais importantes, assim como as lutas entre as várias facções do Movimento das Forças Armadas e as várias formações políticas. Apaixonado pela escrita, Jaime Fernandes confessa que, para si, escrever “é um vício”. Tanto que já tem na forja uma outra obra. Jaime Fernandes nasceu no concelho de Santarém e reside na Ericeira. É licenciado em Geografia pela Faculdade de Letras, da Universidade de Lisboa. Foi documentalista nos jornais A Capital e Diário de Notícias. Leccionou no ensino básico e secundário. É autor do romance Os Canhões de Santarém que Floriram em Lisboa e participa desde os anos 80 no Movimento Internacional para uma Nova Museologia. Antes do 25 de Abril, participou na campanha eleitoral, pela Oposição Democrática, integrado na CDE do distrito de Santarém, que representou nos Encontros Nacionais. Quando cumpria o serviço militar e em resultado de actividades contra a ditadura foi detido pela polícia política do regime (PIDE). Julgado no Tribunal Plenário da Boa-Hora, foi condenado a 22 meses de cadeia, que cumpriu no Forte de Caxias, na Fortaleza de Peniche e no Presídio Militar de Santarém. Acabou o serviço militar na 1.ª Companhia Disciplinar de Penamacor. A participação na campanha eleitoral, pela Oposição Democrática, integrado na CDE do distrito de Lisboa, resultou em nova detenção, algumas semanas antes do 25 de Abril de 1974, no Forte de Caxias, de onde viria a ser libertado pelo Movimento das Forças Armadas, no dia 27 de Abril.

O que o motivou a escrever este livro?

Senti-me na obrigação de escrever este livro, porque vivi intensamente, e por dentro, o processo revolucionário que se seguiu ao 25 de Abril. No livro anterior tivera o mesmo sentimento para o período anterior ao 25 de Abril. Quis deixar o meu testemunho a quem não viveu aquela fase marcante da nossa história. Pensava em escrever só até ao 25 de Abril, mas como também tinha muitas histórias para contar depois do 25 de Abril, decidi avançar com mais este livro. Mas isto de escrever é viciante, porque já estou a escrever outro. Escrever tornou-se um acto de sedução, até para comigo próprio. É um processo de criar empatia com o outro. Muitas vezes, ao escrever, dou comigo em diálogo com muitos dos meus amigos, como se estivesse a escrever para eles. Sinto-me bem, partilhando com os outros o que sinto, as minhas emoções, os meus pensamentos. E é também uma forma de colocar as minhas dúvidas, as minhas perguntas e as minhas respostas. Escrevo como forma de contribuir para um mundo mais humano. Tento valorizar a paixão pelas coisas (nada de grande se faz sem paixão), as capacidades infinitas do homem para mudar o mundo, mas também as suas misérias. No que escrevo noto que há uma contaminação da ficção pela realidade, isto é, as marcas das minhas vivências são evidentes. Escrever também nos obriga a pensar o país, a história, as raízes, o povo, assim como o mundo, para onde caminha, as perspectivas, o futuro. Obriga-nos a pensar sobre a complexidade e as fragilidades do homem, como da sociedade. Ajuda-nos a procurar a essência das coisas e a aprofundar os nossos pensamentos, ao procurar as respostas para os problemas.

Qual é o objecto central tratado na obra?

O objecto central é o processo revolucionário em Portugal, ente 25 de Abril de 1974 e 25 de Novembro de 1975. Foi um processo que teve repercussões em todo o mundo. Influenciou o regresso da democracia em Espanha e na Grécia. Mudou o mapa da África Austral, não só com a independência das Colónias, mas com o desmoronamento do regime racista da África do Sul. Deslocaram-se ao país, revolucionários de todo o mundo para conhecerem e viverem ao vivo uma revolução com características únicas, promovida pelas Forças Armadas, por meios pacíficos, sem balas e com flores, e com grandes avanços políticos e sociais. Portugal foi um laboratório revolucionário, onde foram realizadas várias experiências. Escrever sobre este período da nossa história foi uma boa oportunidade para pensar o processo revolucionário português, as várias alternativas, a questão das alianças, o que estava em jogo em termos teóricos e práticos, os objectivos e os meios, as viabilidades, as forças em presença, a relação de forças, o essencial e o acessório. Mas o livro não é um ensaio. É um romance com uma trama passional dramática entre dois irmãos, acompanhada pela acção revolucionária de um padre, que vão ligando os acontecimentos do processo político, enquanto viajam por vários locais de Portugal e de Espanha, com destaque para uma visita ao património de Santarém e uma estada nos Pirenéus, onde são contadas histórias de montanhismo, de contrabandistas, de bandoleiros e da Guerra Civil de Espanha. Para a inclusão de viagens no livro e para a tentativa de se olhar as paisagens de uma forma científica, terá sido determinante a minha condição de geógrafo. Viajando será uma boa forma de se contarem histórias, de se explorarem os sentidos, as emoções, os sentimentos, as paixões.

Qual foi, afinal, o papel que Santarém teve na criação de uma consciência social e política que gerou Abril?

As actividades políticas unitárias da CDE, em 1969 e em 1973, em Santarém, agitaram as mentes de muita gente, incluindo as de alguns militares. A pequena abertura do regime durante esses períodos permitia debater e esclarecer assuntos que eram escondidos pela ditadura. Santarém tinha um número importante de estudantes universitários em Coimbra e Lisboa, onde as universidades estavam em polvorosa com as lutas estudantis muito acesas contra a ditadura. Os seus contactos com a cidade e a sua intervenção nas actividades culturais e políticas foram factores importantes para despertar as consciências políticas. Promoviam-se algumas comemorações, como o Dia Internacional da Mulher, o 1º de Maio e o 5 de Outubro, com conferências, debates, exposições e convívios. Eram usadas as instalações do Cineclube, do Círculo Cultural Scalabitano, da Associação Académica de Santarém e dos “Caixeiros”, onde os Corpos Sociais eram receptivos a tais eventos. Eram convidados antifascistas e os melhores intelectuais portugueses.

O Cineclube de Santarém foi sempre conotado com a oposição à ditadura. Todos os meses se projectava um filme no Teatro Rosa Damasceno. Depois dos filmes, os interessados iam discuti-los para a sede do Cineclube. No Círculo Cultural Scalabitano realizaram-se vários ciclos de conferências. Tinha um grupo de teatro muito dinâmico e irreverente, de onde despontou o actor Mário Viegas. No reportório do Órfeão Scalabitano predominavam as harmonizações de Fernando Lopes Graça, a partir da música popular portuguesa.

Que memórias guarda dos tempos de ditadura do Estado Novo em Portugal?

Tenho bem na memória as duas vezes em que fui preso pela PIDE. E vou contar pela primeira vez o que me aconteceu na primeira prisão, embora de forma sucinta, como forma de abanar as consciências, por achar que se aproximam tempos perigosos para a democracia e que não se está a dar a devida importância. É que as ditaduras estão a reaparecer de mansinho, com novas roupagens; e alguns nem disfarçam os seus propósitos. Fiquei em isolamento até ser levado para uma sala de tortura, no Reduto Sul do Forte de Caxias. Permanentemente guardado por agentes da PIDE, permaneci uma semana sem dormir, com várias sessões por dia de interrogatórios e espancamentos. Eram sessões em que se colocavam um torturador em cada canto da sala, empurrando-me de uns para os outros, aos pontapés e aos murros até cair no chão; quando caía era sovado com uma matraca de borracha; as sessões de tortura só terminavam depois de cair várias vezes ao chão e já não me conseguir levantar. Sempre que iniciavam nova sessão de tortura, os ossos e a carne doridos e negros estavam já frios, provocando dores lancinantes. Nos intervalos das sessões de tortura física, para não adormecer, metiam-me a cabeça dentro de um balde de água, faziam ruídos, empurravam-me e esbofeteavam-me. Ouvia, sistematicamente, gritos de pessoas a serem torturadas em salas ao lado, que não sei se eram verdadeiros ou se eram gravados. Depois de alguns dias sem dormir comecei a ter alucinações: as paredes e o chão apresentavam-se com deformações onduladas; as paredes pareciam que me iam apertar e esmagar; via bichos esquisitos por todo o lado; ouvia zumbidos de grande intensidade. A tortura psicológica também foi usada, constantemente, para me quebrar o ânimo. Mencionavam frequentemente que não sairia dali vivo. Pela primeira vez, tive a sensação de estar completamente isolado do mundo, absolutamente à mercê de criminosos, com as mãos livres para me fazerem tudo o que quisessem, incluindo tirarem-me a vida, com completa impunidade, sem que ninguém me pudesse valer: nem família, nem amigos, nem instituições.

Como foi parar à profissão de documentalista?

Por acaso. Tinha amigos no jornal A Capital, entre os quais, o Presidente do Sindicato dos Jornalistas, António Santos, com quem estivera preso na Cadeia da Fortaleza de Peniche, e o jornalista José João Louro, que conhecia de Santarém, das actividades antifascistas. Eles abriram o caminho para que fosse trabalhar para o jornal A Capital, em Lisboa, como documentalista, para o Centro de Documentação.

Estava preso quando se deu o 25 de Abril. Como recebeu a notícia?

Na Cadeia do Forte de Caxias fomos notando alguns sinais: as celas não foram revistadas; e a guarda republicana passou a usar capacete e andava em correrias. Da boca dos guardas prisionais nada transparecia, apesar de pressionados. A ansiedade entre os presos políticos foi crescendo. À noite, alguém detectou uma mensagem enviada da buzina de um carro, de que o Governo teria caído; mas não sabíamos quem o tinha derrubado. Sabia-se que um dos golpes em preparação seria para uma política ainda mais à direita, em que a nossa eliminação física seria uma possibilidade. Passámos a noite em sobressalto. Na manhã do dia seguinte, a Cadeia do Forte de Caxias foi ocupada por Paraquedistas e por Fuzileiros, que nos abriram as portas das celas, anunciando-nos a liberdade. Estremunhados, invadimos os corredores e fomo-nos abraçando. Dois dos companheiros não conseguiam expressar qualquer sinal de contentamento. Um, com a barba por fazer, acabado de vir da tortura do sono, não queria acreditar no que estava a acontecer, devido às alucinações. O outro queixava-se de dores em todo o corpo e tinha a cabeça coberta de hematomas. Lentamente, fomos acreditando que a libertação seria possível. Depois de uma noite angustiante, ficámos a saber que estávamos a salvo de qualquer barbaridade. Ouviam-se vozes de euforia e de incentivo. Os mais sensíveis choravam. A possibilidade de se acabarem as prisões políticas, as torturas, a clandestinidade e o exílio, dava-nos uma imensa alegria.

Como viveu esses primeiros dias de liberdade?

Fui libertado na madrugada do dia 27 de Abril. Para lá das muralhas da Cadeia do Forte de Caxias, uma multidão aguardava a nossa chegada gritando “o povo unido jamais será vencido”. Quando os portões da cadeia se abriram, fomos saindo e imediatamente aclamados. Todos espreitavam a sua vez de nos abraçar. Eram abraços que escondiam muitas lágrimas de alegria. Ainda nessa noite fui à Baixa de Lisboa para cheirar a Revolução e sentir a liberdade; povo e ruidosas caravanas de automóveis vitoriavam a Revolução com bandeiras vermelhas. Até à grande manifestação do 1º de Maio, em Lisboa, pouco dormi, tal era o alvoroço em que vivíamos. A comemoração do 1º de Maio, em Lisboa, foi memorável. As ruas fervilhavam de sonhos e de utopias. O povo surgia de todos os lados rumo ao 1º de Maio. Entoavam-se apoios ao Movimento das Forças Armadas. A alegria nos olhares era uma novidade, uma transfiguração inacreditável. Clandestinos recém-aparecidos e presos políticos recém-libertados viam compensadas as longas e duras batalhas travadas contra a ditadura. Os exilados apagavam as saudades que perduravam nas suas memórias. Soldados e marinheiros de braço dado davam mais cor àquele mar humano e respondiam a todas as homenagens exibindo o V da vitória. Panos e cartazes exprimiam as reivindicações e a imaginação do povo. Bandeiras erguiam-se por sobre as cabeças e coloriam o vasto cenário do 1º de Maio. O povo tomava a liberdade nas mãos e acerta contas com a história.

A frase “Ainda falta cumprir Abril”, faz sentido para si?

Para mim, Abril significaria um regime com o povo mais próximo das decisões políticas, com maior participação cívica, sentindo a sua voz ser decisiva na defesa dos seus interesses. Significaria o controlo do Estado nos sectores económicos estratégicos, com implicações na segurança e na independência nacional. Significaria diminuir drasticamente as desigualdades sociais; é uma indignidade e uma vergonha que pessoas que trabalham vivam miseravelmente e que haja concidadãos a dormir nas ruas.

Em Santarém fez parte de um conjunto de jovens que, em 1969, participou, com outros antifascistas, na CDE (Comissão Democrática Eleitoral). Em que altura da sua vida começou a desenvolver uma consciência democrática?

A minha consciência democrática começou no Cineclube de Santarém. Como gostava muito de cinema fiz-me sócio e passei a ver os filmes que todos os meses se projectavam. Eram sempre filmes de qualidade. A seguir à projecção dos filmes ia-se para a sede do Cineclube debatê-los. Foi nesses debates que comecei a despertar para as questões políticas. O Cineclube era a instituição cultural que mais frequentava e onde desenvolvia mais actividades. Com outros companheiros, ocupava-me na projecção de filmes em colectividades e outras instituições. Os filmes passados pelo Cineclube, seguidos de debates, as conferências e as peças de teatro representadas no Círculo Cultural Scalabitano, bem como os contactos com os frequentadores de tais eventos, foram o caminho para uma tomada de consciência política e, por uma questão de dignidade, da consciência de ter de desenvolver actividades políticas contra uma ditadura que me envergonhava como ser humano. As prisões, as torturas e os assassinatos a que os opositores do regime estavam sujeitos eram dramáticos e condição suficiente para combater a ditadura; a censura, que impedia a liberdade de expressão, como a da informação e a artística, era humilhante. Teimar em manter uma Guerra Colonial, condenada pela ONU e por quase todos os países do mundo, com consequências catastróficas, a nível económico e em perdas humanas, era mais uma importante razão para não dar tréguas ao regime. Os contactos com os estudantes universitários de Santarém, que estudavam em Coimbra e em Lisboa, que traziam novas ideias e informações sobre as lutas que travavam nas universidades contra a ditadura, eram mais uma contribuição para me envolver cada vez com mais afinco. Às actividades culturais fui somando as actividades políticas. Em determinada altura, cansado de conversas, de teorias e de actividades de cariz intelectual; e impaciente por não ver resultados palpáveis com as actividades que desenvolvia, procurei actividades que pudessem ter resultados mais concretos, mais revolucionários. Fui trabalhar para uma fábrica de plásticos, em Leiria, com o objectivo de tentar desenvolver actividades políticas junto dos operários, bem como movimentos reivindicativos nas fábricas. Foram dois anos em que a minha consciência política deu um salto qualitativo. Em 1969 viria a ser colocado na Escola Prática de Cavalaria, em Santarém, o que me permitiu recomeçar as actividades de que me ocupava quando saíra da cidade. Embrenhei-me na campanha eleitoral de 1969, pela CDE do Distrito de Santarém, e participei em alguns Encontros Nacionais, o que me veio a consolidar a consciência política. Paralelamente a estas actividades, fiz parte de um grupo, politicamente heterogéneo, em que pontificava o poeta surrealista António José Forte, responsável pela Biblioteca Itinerante da Gulbenkian e que trazia frequentemente novidades de Lisboa, dos contactos que matinha com outros surrealistas, nomeadamente no Café Gelo. Era uma tertúlia em que se debatia tudo, sem tabus, com incidência nas artes e na política. Esses convívios proporcionaram-me uma grande aprendizagem e abriram-me outros horizontes, que me marcaram para o resto da vida. Várias vezes, a horas tardias, saíamos dos cafés e íamos para casa de algum dos presentes para continuarmos as conversas e para sessões de leitura de poesia. Essa tertúlia e o trabalho político na CDE, com sectores que tinham posições políticas distintas, talharam em mim a tolerância e uma abertura a ideias diferentes, que ficaram para sempre.

Apesar de tudo, “A democracia é o pior de todos os sistemas, com excepção de todos os outros”?

A democracia, como o socialismo, são conceitos que se foram esvaziando e que já pouco significam, porque podem abranger ideias muito distintas. Há regimes democráticos que de democracia pouco têm, com processos eleitorais completamente manipuladas pelas forças dominantes e/ou com funcionamentos autocráticos. A democracia é um regime susceptível de ser aperfeiçoado incessantemente. Não é um regime acabado. Quanto maior for a participação e a capacidade de decisão do povo mais democrático será o regime. E a aproximação do povo ao poder não tem limites. Assistimos a uma degradação da democracia em muitos países, incluindo nos países da chamada Civilização Ocidental o que deveria ser alarmante para os países que dizem defender a democracia. Pelo contrário, incomoda o imobilismo das potências ocidentais perante tal cenário. E em alguns casos até são cúmplices.

De que forma lidava com a censura?

Quem lidava mais com a censura eram os jornalistas. A nós, documentalistas, competia-nos ter documentação preparada, a pedido dos jornalistas, para substituir artigos cortados inesperadamente pela censura, para que o jornal não saísse com partes em branco; dada a boçalidade dos censores nunca se sabia o que ira ser cortado.